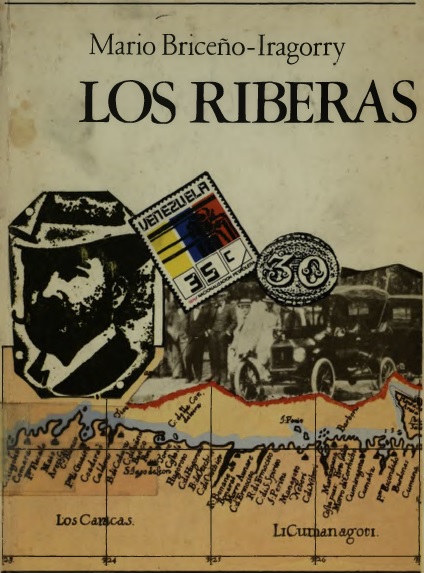

Mario Briceño Iragorry

Capítulo I

Se le hablaba de Caracas con verdadero entusiasmo, mas en su espíritu nada lograban las encendidas alabanzas de la capital. Para matarle cualquier curiosidad por la vida caraqueña, tenía cerca la continua lección de don Miguelito Fierro. Mientras en páginas de deliciosa lite ra tu ra había vertido don Tulio el evangelio suave y discreto del criollismo, en Miguelito Fierro su ejercicio alcanzaba elocuencia contundente. Era de ver la complacencia de Alfonso Ribera cuando en la tertulia que se juntaba a, la puerta de su establecimiento mercantil, el atildado don Miguel refería sus aventuras en Caracas.

Engolada y sonora e ra la voz que sacaba el empecinado representan te del cerril merideñismo, para repetir la lección en que ponía de resalto su preferencia por la hermosa capital andina. —Yo se las planto en su propia cara a los caraqueñitos, para que no sean tan pretenciosos. ¿Qué es eso —les dije una tarde, en la tertulia de la Plaza Bolívar— de cantar al Guaire, aprendiz de río, como el Manzanares madrileño, corriente perezosa, que apenas tiene aliento para arrastrar las horruras con que lo perfuman las alcantarillas de «El Paraíso»? ¡Río, el Chama, que baja de los páramos bravíos carajeando las altivas montañas!

Cómo reía de gusto Alfonso Ribera al escuchar las festivas palabras del insigne caballero, que con tanto lujo y dignidad tanta llevaba el ilustre apellido Fierro, de cuyo brillo se ufanaba la metrópoli andina.

—¿Y el Ávila? —seguía don Miguel— ¿Vale algo ese cerrito aplazado en los exámenes, cuando se le compara con esta sierra sin par, cuyas nieves el sol matiza mañana y tarde, para darnos la impresión de que Mérida cambia de corona como un a princesa oriental?…

Nada pesaban las reflexiones que solían hacerle quienes aprendieron a leer y a interpretar la sinfonía de colores que el sol labra sobre el monte maravilloso, a cuyas faldas duerme Caracas la gentil.

Si los hombres de letras tenían palabras certeras para ponderar las maravillas de Mérida, Alfonso Ribera, movido apenas por la espontánea inteligencia del corazón, sentía cómo su vida formaba parte del paisaje de la cordillera nativa. No había seguido curso alguno en los buenos Colegios de la ciudad. Su instrucción se limitaba a mal leer, a peor escribir y a sólo sacar las cuatro reglas. Pese a la calidad de su estirpe, Alfonso Ribera no tuvo estímulo oportuno por donde fuese empujado a disciplinas escolares. El ordeño de las vacas en la finca que sus padres poseían en «La Otra Banda» y la atención del mostrador, en el establecimiento mercantil de un deudo rico, fueron la escuela donde Alfonso Ribera aprendió a amar el trabajo y donde ganó aliento para pensar en la conquista de la riqueza.

Por aquella época de sus treinta y cuatro años, Ribera figuraba entre los comerciantes más acomodados de Mérida. Su establecimiento, situado en la Plaza del Llano, era frecuentado por los cultivadores de café de los valles y mesas circundantes de la ciudad. Era el café la primera fuente de riqueza de la región andina. En las grandes haciendas de Mérida se producía un excelente tipo por tratamiento húmedo; mientras en las fincas pequeñas, el beneficio se hacía por el sistema de trilladoras secas, que si bien conservan mejor el aroma de la bellota, hurta a los granos la politura que acrecienta su precio comercial. El engranaje económico entre el agricultor nativo y el comerciante internacional, se hacía en negocios del tipo de «La Primavera», de Alfonso Ribera. Estaban abastecidos los comercios de esta clase de todo género de productos extranjeros. En «La Primavera» se vendía desde el mitológico jamón de Westfalia hasta los finos paños ingleses; desde el percal y el budare de hierro colado hasta la delicada encajería de Bruselas; desde el sombrero pelodeguama, de acabada manufactura inglesa, hasta el género blanco de los mejores telares alemanes; desde el rico Sauterne de Francia hasta los Diablitos de Chicago. Una especie compendiada de Naciones Unidas en la fuerza de sus excedentes de producción, eran, en realidad, aquellos negocios mixtos, cuya potencialidad adquisitiva aumentaba en razón del crédito que les tenía abierto el comercio de Maracaibo.

La primera guerra mundial —que justamente concluía cuando Alfonso Ribera se aprestaba para ausentarse de Mérida— tenía mucho que hacer con el predominio que el capital alemán ejercía en nuestros países de economía colonial. El alemán manejaba el crédito mejor que los ingleses, que los italianos y que los norteamericanos. Pese a la diferencia de cultura, la colonia alemana radicada en Maracaibo tenía una poderosa intervención en el desarrollo de la economía de Occidente. Las grandes firmas de Brauer, Moller y Compañía, Beckmann y Compañía, Steinvorth y Compañía, Blohm y Compañía, porfiaban con las casas de capital italiano y anglosajón, y concluían por dominarlas en el ritmo directivo de los negocios cordilleranos.

Partirse de Mérida era para Alfonso Ribera un sacrificio extraordinario. A los treinta y cuatro años de edad, su existencia se hallaba implantada en el dulce ambiente nativo con raigambre tan vigorosa, que parecía imposible poder arrancarla. Alguna vez Alfonso Ribera traspasó los linderos de Occidente y fue hasta San Cristóbal y Cúcuta. En viaje a Maracaibo, había hecho el camino de Valera y Motatán, cuando las crecientes del Chama dificultaban el paso por la Tierra Llana. Nada agradaba tanto a Alfonso Ribera como su ciudad natal. Alfonso Ribera era hombre de una autenticidad merideña, capaz de desafiar al más pintado de cuantos se dijeran fieles al terruño.

El comercio de las ciudades y pueblos del interior se desarrollaba al sombraje del crédito que les concedían las casas de Maracaibo, y los comerciantes lugareños ganaban prestigio cuando se constituían en agentes compradores de café para determinada firma maracaibera. La savia económica de la nación se movía a través de un proceso de ida y de retorno —de corso e ricorso— cuyo punto de coincidencia era el establecimiento, donde el agricultor retiraba durante el año telas, abrigos, calzado, sombreros, herrajes, utillaje de labranza, víveres y demás artículos necesarios para el mantenimiento de la casa y de la hacienda. Al fin de la cosecha, el agricultor entregaba al comerciante su café. Las cuentas se liquidaban sobre el precio del día. Mientras al agricultor se cargaban las mercancías retiradas según el valor del momento, la moneda con que iba a pagar se estimaba de acuerdo con la demanda internacional del café. De Londres, de Hamburgo y de Nueva York llegaban a Maracaibo los precios topes para cerrar las operaciones del gran comercio. Maracaibo, a la vez, comunicaba por la vía telegráfica a sus corresponsales del interior el precio que debían pagar por el fruto. A su vez, el comerciante local acomodaba a sus intereses y posibilidades la paga que d a ría al agricultor. Un análisis cabal del proceso lucrativo, permite decir que el comerciante interiorano era la última expresión distribuidora y succionadora del comercio internacional. La riqueza territorial estaba prácticamente en manos de una clase que apenas pensaba en balanzar lo mejor que pudiera sus cuentas de fin de año. El campo quedaba a merced del comerciante. El crédito estaba reducido a los pequeños préstamos que los compradores de café hacían a los agricultores, con el señuelo de asegurar la cosecha. Sobre la dimensión de este crédito y en la mejora del precio a que eran liquidados los frutos del año, estribaba la preferencia otorgada por los campesinos a uno u otro comprador de café.

Alfonso Ribera era considerado por la marchantía rural como uno de los comerciantes que mejor pagaban el café. Esto contribuyó tanto a la prosperidad del negocio como a darle cierta aura de prestigio entre el pueblo.

Si en realidad le abría paso en el campo de la estimación de los mayores la circunstancia de pertenecer a una de las más encumbradas familias de la ciudad, su carácter llano y sus maneras alegres e insinuantes, desvirtuaban, no sólo la agresividad de su rostro áspero y de su talan te impetuoso, sino, también, la valla que su presuntuoso linaje interponía entre él y la gente sencilla y común de la región.

Los Riberas procedían de una de las más levantadas estirpes coloniales y en Mérida se conceptuaban con derecho a todo género de miramientos. ¿No contaban, acaso, con próceres que aún libraban batallas en la otra vida? ¿Era poca cosa el parentesco de la familia con el famoso don Gregorio de la Ribera y Solaguren, cuya alma se invocaba diariamente para hallar las cosas perdidas, en razón de habérselo así concedido la Providencia, como precio de su propia salvación? Así hubiera sido condenado a la horca por el asesinato del doctor Francisco de la Peña Bohorques, Familiar del Santo Oficio y Capellán de las Monjas de Santa Clara, en cuyo convento tuvo asilo doña Josefa de Monasterios, esposa y víctima de la crueldad y de los celos del famoso don Gregorio, éste ganó celebridad, que a sus deudos servía a manera de historiado pergamino de heráldica hidalguía. Si otros tenían próceres, ora hundidos en solera de hidalgas estirpes castellanas, ora incrustados en el zócalo de la República o ya colgados en el Paraninfo de la Universidad, los Riberas contaban con un deudo que hacía diariamente milagros y a quien la fe del pueblo ofrecía oraciones y misas desde el Siglo XVII. Para el caso, poco importaba que en lugar de ser santo, fuera un criminal cambiado de signo a última hora.

Bien pagado de sí mismo, Ribera había ganado la buena partida con sus condiciones sociales. No lucía por su ingenio gracioso, ni siquiera por su trato culto. Mas por el natural, alegre y dispuesto; por la palabra chancera y divertida; por la disposición entusiasta y la bolsa no limitada para la contribución oportuna, se le miró siempre como piedra angular en toda reunión de tipo festivo y social.

***

La Mérida del tiempo de Alfonso Ribera era una supervivencia amorosa y pausada de la Mérida de mediados del Siglo XIX. En relación con otras ciudades del interior venezolano, Mérida contaba con grandes recursos de civilización. Por medio de un esfuerzo extraordinario de transporte, fue instalada en la última década del Ochocientos la planta que distribuía el fluido para el alumbrado de la ciudad. En las casas de la gente acomodada lucían pianos, alfombras, espejos, vajillas de finísima calidad, comprados directamente en Europa por los pudientes señores, a quienes agradaba visitar a París, Madrid o Londres, antes que a la capital de la República. Tardo el paso de la acémila, que en tres días comunicaba a la ciudad con la más próxima estación ferroviaria, no era, en cambio, óbice para que a Mérida llegasen muchas veces los libros de Europa primero que a Caracas. Como si fuera un timbre de orgullo regional, aún la gente común comentaba cómo en más de una ocasión el doctor Ramón Parra Picón ganó disputas científicas con colegas caraqueños, a cuyas manos no habían llegado todavía publicaciones científicas de París, ya conocidas por el estudioso médico merideño. Comodidad y esplendor, buena lectura, lujo en la mansión de los señores, todo coincidía para hacer de Mérida una verdadera ciudad.

Por 1918 las calles lucían aún la alfombra esmeraldina de la yerba, que tramaba los cantos del pavimento. Las aceras de flojos ladrillos mostraban el verdín de la humedad transmitida por la niebla, bajada con el atardecer. Noches maravillosas, blancas noches en que los caballeros aún se echaban sobre los hombros la «fermosa cobertura» señoril y castiza, o vestían el severo macfarlán, de clerical apariencia. Silenciosas, largas, frías noches, en que tras la celosía la muchacha tímida y espiada, aguardaba el paso del galán enamorado, que apenas dejábale, entre furtivas palabras, el breve billete, contentivo de la última promesa de eterno enamoramiento. Solitarias, dormidas, pausadas noches, en las cuales la vieja ciudad dejaba escuchar entre el apretado y profundo silencio, la música de su agua subterránea. Como el palpitar velado de un a vida misteriosa, se escuchaba por entonces en las esquinas de Mérida la sonora voz que discurría por las secretas acequias, destinadas, desde la época colonial, a re partir el milagro generoso del agua cristalina, represada, a la altura de Milla. Si en determinadas partes ya funcionaba algún moderno sistema de distribución de aguas, no e ra suficiente aún para que se desistiese de aquel régimen familiar y primitivo de llevar a las casas la clara corriente del agua limpia, que, a tiempo que seguía al vecindario en estado de pureza, tomaba curso distinto en la acequia destinada a las aguas negras. En las casas por donde no pasaba esta agua alegre y suelta, se recurría a la mana silenciosa y profunda. En medio del silencio nocturno, la voz del agua parecía salirse toda fuera de su embalse subterráneo, para comunicar al solitario noctívago la poesía recóndita de la vieja ciudad. Arpa sonora, Mérida se escuchaba a sí misma durante las largas y apacibles horas de su descanso nocturnal. La introspección que parecía caracterizar a la gente, se convertía en muda canción que, sin dejar comprender la letra del pensamiento interior, derramaba hacia fuera su monótona, dulce, amorosa melodía.

Ya aquel encanto singular de la Mérida nocturna ha desaparecido por completo. La niebla ha disminuido y pocas son las veces en que desciende sobre la ciudad modernizada, cuya alfombra de yerba cedió al progreso del macadan y cuya música subterránea ha sido sustituida por el angustioso vocerío de los raudos automóviles. Queda, apenas, en recuerdo el espíritu de la ciudad antigua. Los rojos techos y las altivas torres caen al imperativo del progreso. El perímetro urbano varía y mejora en el orden arquitectónico. Las costumbres se distancian de los viejos, apacibles, modosos hábitos, y hasta la vértebra interior donde halló sostén la tradición brillante y altiva de la ciudad, parece tomada de la polilla que ha invadido el esqueleto nacional.

La poesía de Mérida se ha refugiado en los dulces aledaños de Milla, de la Otra Banda y del Pie del Llano. Como son hoy, así eran los campos merideños al tiempo en que Alfonso Ribera vivía en la ciudad. Los paisajistas encuentran en los alrededores de Mérida temas realengos para sus óleos y pasteles. En cambio, ¿qué merideño se siente impulsado a adquirir lienzos y tablas para la iluminación interior de sus hogares? ¡Vaya por Dios!, que sería tan to como tira r sal al mar esto de meter en las casas cuadros con representación de paisajes, cuando con sólo echar los ojos hacia cualquier viento, ya se está en presencia del más primoroso cuadro, pintado por el propio divino pincel de la Madre Naturaleza. Si se mira hacia las cumbres nevadas o hacia los páramos lejanos de Oriente, al ojo menos fino llega el temblor verdegueante de los bosques, que suben hasta ser vencidos por niveles donde la botánica se ve obligada a bajarse hasta el plano de las rastreras espeletias. Si se lanza la mirada hacia los suaves declives de la Otra Banda, los altivos bucares ponen en sangrentados tonos al milagro de los más tiernos y dulces verdes de yerbas, de cañas y cafetos.

Por aquellos lados, justamente, se desarrolló la vida de Alfonso Ribera. De muchacho vio encallecer las manos en el áspero trabajo de la soga y del establo. Cuando se hizo hombre y fue dueño y señor de un fondo de comercio, se amancebó con Anita Méndez, graciosa muchacha del lugar, criada en la hacienda vecina de don Luis Saldaña.

La vida galante y erótica de Alfonso Ribera siguió el mismo curso acostumbrado por la mayoría de la gente de su tiempo. En los altos círculos de la ciudad ocupaba sitio de excelencia, y no había sarao, baile, paseo o recepción a que no fuera invitado como primer chicharrón. De buena familia, bien parecido y acomodado en lo económico, era, en realidad, lo que se llamaba un excelente partido, sobre quien echaban ojos los padres de hijas casaderas. El se sabía objeto de aprecio y de codicia y, sin llegar a formalizar compromiso alguno, se había entretenido en noviazgos sucesivos con Luisa Carrasquero, con Lucía Tapia y con Hortensia Casas, sin que estas inclinaciones matrimoniales le hicieran desistir de sus relaciones con Anita Méndez, en nada enfriadas, tampoco, por su entusiasmo actual hacia la forastera Elisa Govea.

Por el tiempo en que Ribera pensaba trasladarse a Caracas, su enredo con la Méndez contaba más de catorce años. La muchacha le había salido buena y era, además, toda una hembra, capaz de satisfacer los reclamos del más urgido varón. Al principio, la madre de Anita —peona de la hacienda de don Luis Saldaña— lloró y maldijo a la hija y al seductor. Más tarde, el enojo fue cediendo y la vieja se pasó a vivir en la casita que, en la subida de la Cruz Verde, Ribera montó a la querida. Primero nació uno, después vino otro, por último un tercero: Tres eran los muchachos que en Anita tenía Alfonso Ribera. Cuando Luis, el mayor, cumplió doce años, Alfonso lo llevó de peón a la hacienda paterna. Era el «ahijado» y, consiguientemente, lo miraba la familia de Alfonso con ojos tolerantes, piadosos, protectores. Alfonso Ribera había leído en alguna oportunidad unos apuntes que su abuelo don Gaspar escribió acerca del mejor régimen para el gobierno y provecho de las haciendas. El viejo Ribera era experto en tierras, sementales y semillas. Conocía el secreto de la poda del cafeto y el régimen de sombra y riego que mejor aprovecha a las bellotas. Buenas reglas tenía anotadas sobre el tiempo y la manera de encelar a los padrotes, a fin de que las yeguas parieran buenas muías. Minuciosos detalles había recogido el abuelo Gaspar sobre el mejor provecho de las laderas para la siembra de la yuca, del maíz y de las piñas. Entre tanta sabiduría agrícola, el viejo —crecido cuando aún en Venezuela regía el sistema de la esclavitud legal— anotaba con extraordinaria sencillez el siguiente consejo: «Es muy de desearse que los dueños de haciendas tengan, también, algunos hijos naturales, para hacer de ellos fieles mayordomos.» El apunte del viejo Ribera no levantaba sonrojo alguno en sus honorables descendientes. Era un sistema cómodo y provechoso, que servía tanto a los fines de la economía agrícola cuanto a la satisfacción de las urgencias sexuales. No sólo miraba a estos reclamos la conducta de Alfonso Ribera. La sociedad concubinaria no debía ser una carga simple, que pesara sobre su negocio mercantil. Para que el gasto fuese menor, del comercio de «La Primavera» Anita Méndez recibía harina suficiente y suficiente panela para amasar y hacer dulces. Los muchachos vendían las melcochas, las cocadas y los panes, y mensualmente eran liquidadas las utilidades, para reintegrarse Ribera el valor de la materia prima.

La subfamilia bastarda obedecía a una realidad angustiosa de incultura e indefensión social. La muchacha de hacienda se sabía peona para lo que saliera: durante el día,»la escardilla, la recolecta del café, la limpia del conuco; en la noche, la visita del patrón o del hijo de éste, que a gatas llegaba hasta el camastro donde ella se echaba a descansar. Peona de día y peona de noche. Criatura sin libertad y sin escape, a quien no se le concedía derecho para hacer menos rigurosa la ta re a del día, y a quien no se reconocía durante la noche derecho, tampoco, para resistir en defensa de aquello de que nadie, según palabras de Sancho, podría despojar a una mujer si ésta se dispusiese a defenderlo. La muchacha de campo se sentía, en cambio, fatalmente unida al apetito del señor de la tierra. Sus padres y sus abuelos habían trabajado resignadamente sobre el pedazo de tierra, al cual estaban tan ligados como el rebaño, como la piara, o como la colmena. Era la norma impuesta por un a servidumbre, si bien no sancionada en cuerpo de legislación alguna, empero con vigencia poderosa en el área de un a sociedad tolerante, a la par de la insolencia del poderoso como de la humillación de los pequeños.

Con estribadera en este sistema erótico-económico, se movían las relaciones de Alfonso Ribera y Anita Méndez. Como Ribera era persona de timbre en el alto mundo social merideño, su comercio concubinario era nocturno. Tal vez esta circunstancia era todavía un resto de pudor frente a las fórmulas sociales. El señor no se ocupaba durante el día en su casa postiza. Él vivía en el hogar paterno. Ahí tenía su recibimiento general y ahí hacía sus tiempos de alimento. El dormir fuera, se explicaba como necesidad de vigilar el negocio. No era el concubinato abierto de quienes sin bendiciones se amen totalmente a un a mujer libre. Este simulacro de matrimonio obedece a otro tipo de realidad. El concubinato vergonzante de Anita Méndez constituye un a manera muy corriente de vivir la mujer común en nuestros pueblos. Se trata de una entrega simple, total, humillada, en la cual la mujer carece de todo derecho, a no ser el derecho que el Código Civil ha venido a reconocerle desde 1942, al considerarla miembro de un a sociedad de hecho con el concubino enriquecido.

De estos hogares construidos sin piedad ni reflexión, salen al mundo hombres y mujeres, tarados por más de una circunstancia dolorosa. Si en el orden social funciona el matrimonio como sistema legal de vida, las personas que se saben provenientes de un a relación distinta, han de sentir fatalmente el impacto de una falta, poderosa para convertirse en resentimiento torcedor. A la hora en que el bastardo, él adulterino, el sacrílego o el mancer se coloca en actitud hostil frente a los otros términos de la sociedad, revive inconsciente y fríamente la vindicta fatal, con la cual se confundía la justicia en el orden de la tragedia antigua. Cuando los Códigos modernos buscan de nivelar con el de los legítimos el derecho de los hijos naturales, no hacen sino dejarse llevar por un justo movimiento de reparación en el orden ayer quebrantado por padres irreflexivos. Tuvieron aquellos hijos derecho a haber nacido dentro del sistema que consigna el ordenamiento social. Si nacieron fuera, culpa no fue de ellos, sino de genitores a quienes en sana equidad las leyes deben obligar a reparar el daño hecho a la prole ilegítima.

En cambio, Alfonso Ribera y todos aquellos que vivían en iguales circunstancias, no pensaban de tal modo. Para ellos, el hecho de engendrar hijos constituía una mera función fisiológica y un heroico testimonio de hombradía. Claro que Alfonso Ribera sen tía afecto hacia los tres muchachos de Anita Méndez. Eran, en realidad, sus hijos, y en ellos, así fuera de modo irregular, veía una prolongación de su estirpe y de su nombre. Sin medir el valor social y jurídico del uso por los hijos del apellido, Alfonso Ribera hacía la vista gorda ante el apelativo Riberita que en el vecindario de la Cruz Verde daban a los hijos de Anita Méndez. Inconscientemente funcionaba en él un valor de ostentación viril, como si aquella atribución estuviese proclamando su virtualidad física de varón. Padre en la plenitud del significado material del hecho, no se sentía, en cambio, moralmente obligado con las indefensas criaturas que debíanle la luz de la existencia. Él los había engendrado, pero, en último análisis, eran para él simplemente los hijos de Anita Méndez.