José Napoleón Oropeza

I

Aturdido y somnoliento, luego de aquella interminable travesía durante la cual apenas si logró dormir un rato, Antoné, abriéndose paso entre los pasajeros -ansiosos por ser cada uno el primero en salir- después de recoger las pertenencias y de atravesar lentamente el estrecho pasillo con el bolso de viaje sujeto entre sus manos, se preparó para descender del autobús.

Tras algunos tropiezos y empujones, subió por una rampa que, seguramente, llevaría a la salida de la terminal. Luego de ascenderla, cuando se disponía a buscar el pasillo que lo encaminase hacia la calle, palpó el bolsillo izquierdo de su pantalón y pensó que había dejado la cartera en el asiento: se propuso entonces volver al autobús.

Al desandar sus pasos, sintió gran alivio: recordó haber guardado la billetera en el compartimiento más pequeño de su bolso de viaje. Sin correr el cierre, pasó su mano por el bolso y tanteó la abultada cartera. Luego de advertir, nuevamente, que su amigo Efrén no aguardaba por él en ninguno de los andenes, decidió salir.

Ascendió por otra rampa que el colector del autobús le recomendó tomar si quería ganar la calle con mayor rapidez. Al final de uno de los pasillos malolientes, atisbó la salida. Junto a Antoné, decenas de personas buscaban la salida hacia la calle, mientras otras entraban a la terminal de pasajeros de Canaguá. Una muchedumbre se dirigía a las paradas de autobuses y camionetas que se desplazaban hacia diferentes rutas de la población: Canaguá se había transformado en una gran ciudad, pensó Antoné, cuando, entre tropiezos y empujones de las personas que pugnaban por escapar del tumulto y respirar, pudo, al final, contemplar la hermosa avenida repleta de vehículos y de gente que caminaba por ella, o la atravesaba en busca de distintas rutas.

Mientras luchaba por terminar de salir hacia la avenida, mantuvo sus ojos fijos en los rostros de algunos muchachos que entraban o salían de la terminal. Tras una gorra, Efrén ocultaría su cara, jugando al escondite de la misma forma como -años atrás- lo hacía con sus hermanos y, de pronto, reaparecía detrás de un samán. ¿Recordaba esto o lo inventaba? La noche anterior, Efrén le pidió que le avisara cuando estuviese a punto de llegar a Canaguá, pero, por más que lo intentó, no consiguió hacerlo. Efrén se reiría cuando le contase, no solo de los repetidos intentos por lograr el milagro de la comunicación, sino, también, de que, tras el intento de conversar con él, se descargó la batería de su teléfono. Mientras Antoné marcaba el número, una parvada de pájaros se mantuvo volando alrededor del autobús. Deseoso de extasiarse con la visión de aquellos pájaros, dejó de marcar el número de Efrén.

Ya en la calle, empezó a reconocer algunos pormenores familiares. La casa donde operó la Oficina de Telégrafos, aunque vieja, a punto de desplomarse, continuaba ahí. Frente a la entrada de la terminal donde, durante muchos años, se erigió un hermoso samán, cuyo amplio ramaje atravesaba totalmente la avenida Sucre, se alzaba, ahora, una imponente pasarela. El viejo kiosco de la venta de periódicos y chucherías -aunque algo descascarado, sin el azul intenso de años antes, ahora atendido por un hombre joven y fornido que miraba a Antoné, acaso pensando si lo conocía, continuaba, aún, en el sitio de siempre.

Luego de observar al joven por unos segundos, sin que Antoné le diese importancia al detalle de si el joven lo mirase o no, el kiosquero continuó absorto en su tarea de recibir dinero y dar el vuelto a sus clientes. Pero, tan pronto despachaba a un cliente y quedaba solo -mientras fingía acomodar libros y revistas- el joven continuaba mirándolo. Un tanto ansioso, Antoné optó por sentarse en el banco situado entre las dos puertas de acceso a la terminal. El viejo banco de concreto, aunque presentase escoriaciones y pérdida de pintura, y exhibiese en el asiento algunas grietas, todavía serviría para sentarse en él y, desde allí, divisar todo el movimiento de la gente en la calle. Cuando se cansase de estar parado, lo ocuparía las veces que fuese necesario. Solo así aliviaría la fatiga y la ansiedad.

Efrén, también nacido en Canaguá, amaba las calles empedradas del pueblo de antaño, su río, sus plazas, sus montañas; palmo a palmo, conocía, como nadie, a Canaguá. Aunque le había propuesto a Antoné reunirse en un hotel llamado Curbatí que él mismo reservaría un día antes de la llegada de su amigo, no terminaba de aparecer por ningún lado. Quizá se mantuviese escondido detrás de otro robusto samán alzado junto al kiosco, o acaso el mismo de antes, resembrado a escasos metros del banco donde Antoné aguardaba por él, sentándose y levantándose del banco, en busca de alguna explicación a la inesperada demora de su amigo.

Sin dejar de pensar en las posibles causas del retraso de Efrén, no dejaba de mirar hacia el lado derecho de la calle, ni hacia el frente, donde se alzaba la enorme estructura de hierro forjado, igualmente pintada de rojo, como lo habrían hecho con los porrones, las vallas, las paredes de edificios públicos quienes tenían unos cuantos años gobernando el país, en nombre de una «revolución» fundamentada en la manía de teñir de rojo todos los edificios públicos a lo largo del país, e inventar nombres a misiones supuestamente orientadas a exterminar la pobreza. ¿Por qué pintar de color rojo aquella pasarela que, además de bella, cumplía un beneficio a los usuarios? Por unos segundos, ignoró ese detalle. Poco le importaba el color, si a través de la pasarela alguien terminase de bajar, apurando sus pasos hacia la terminal. Rechazó la idea de mirar el reloj. Un calor húmedo empezaba a arreciar. Sudaba. No quería sentirse ansioso; tampoco buscar refugio en algo distinto a aferrarse a la creencia de que Efrén estaría por arribar y que, en pocos segundos, tendría a su amigo frente a él. Ya reposados, Antoné empezaría a contarle los pormenores de su llegada al sitio, seguido de esa parvada de pájaros, imaginada como fantástica escolta enviada por él. Se reirían tras su ocurrencia… Volviste a observar la pasarela. Tuviste la ilusión de haber visto a un pájaro volando frente a ella y a alguien, parecido a Efrén, entrando a la terminal vistiendo no una franela, sino una camisa de distintos colores.

Se había equivocado otra vez. Simplemente, era otro muchacho de ademanes y porte semejantes a los de su amigo. Pero sus cabellos lucían más oscuros. Tenía ojos bellos; sin embargo, no tan luminosos como los de Efrén. Durante unos segundos, el muchacho se quedó observando a Antoné, acaso preguntándose si lo conocía. Antoné volvió a mirar al joven que atendía el kiosco. Como ese joven, el muchacho que caminaba hacia la terminal pareció detenerse ante él, luego de sonreír. O, por lo menos, eso imaginó Antoné cada vez más inquieto. El joven no le habló. Pero, por unos segundos, se detuvo frente a él, quien, con una sonrisa, respondió al gesto de aquel desconocido. Luego, sin pronunciar una palabra, el mancebo prosiguió su camino hacia la terminal.

De pronto, Antoné se sintió impulsado a entrar, nuevamente, y buscar al muchacho en uno de los pasillos de la terminal. ¿El mancebo que recién entró allí sería alguno de los dos hermanos de Efrén? Pensó que aquel muchacho -por la manera de detenerse ante él- había querido decirle algo. ¿Se trataría de algún mensajero de su amigo, como antes pensó? Sus ademanes y su rostro le recordaban bastante a los de Efrén. Sobre todo, por su manera de agitar los brazos mientras parecía avanzar hacia Antoné. Pero, al tenerlo frente a él, Antoné comprobó que no se trataba de su amigo. Algo ansioso, volvió a marcar el número de teléfono de Efrén. Dejó que el teléfono repicara. Pero no respondió.

Se había hecho la idea de que su amigo sería puntual en llegar al encuentro, considerando que Antoné habría realizado un viaje nocturno, desde Guanare a Canaguá. Por mucho que Antoné divagase y tratara de intuir a qué se debía el retraso en acudir al encuentro del cual habían hablado largamente dos noches atrás, acordando qué lecturas efectuarían cuando estuviesen juntos-aunque Antoné, algunas veces, se reservase el tema o la lectura a discutir en cada encuentro y escondía algún libro, deseoso de provocar en Efrén, tras ese juego, la intriga y la curiosidad- no conseguía explicación a la tardanza de su amigo en acudir a la cita. Esta vez, a pesar de que ambos sabían que el rato y las horas compartidas se prolongarían durante días, no lograba una respuesta a la inexplicable tardanza de Efrén, ni mucho menos calmar su ansiedad y la desazón que pretendió ignorar, revisando algunas notas en una vieja agenda.

Quizá Efrén habría tenido algún inconveniente surgido a última hora. O tal vez su prolongada demora se debía a algún compromiso con sus estudios. Seguramente, habría salido de Canaguá a efectuar alguna diligencia en la universidad y no habría tenido tiempo de avisar a su amigo. ¿Acaso aguardase por él en La Flor del Patio, un cafetín situado en la avenida Bolívar de Guanare frecuentado por ambos en aquellos días, casi desde que ocurrió el primer encuentro en el cual se conocieron, o se reconocieron, como viejos amigos? ¿Habría olvidado Efrén el sitio del encuentro y se encontraba en Guanare y no, precisa- mente, en Canaguá?

Tal vez anduviera de nuevo en compañía de Isra, uno de sus amigos, aun cuando Efrén le hubiese dicho que, nunca, jamás, saldría con él a cometer pequeñas o grandes fechorías en busca de un dinero fácil para cubrir sus gastos. No conoció a Isra, ni tampoco a los muchachos de la pandilla que comandó este hasta pocos días antes de su asesinato a manos de la policía, según le había contado Efrén. Entonces, tras ese hecho funesto, Antoné insistió en proponer a Efrén narrar -entre ambos-las andanzas de Isra y estructurar un relato que fundirían en la novela que sería bocetada en el siguiente encuentro.

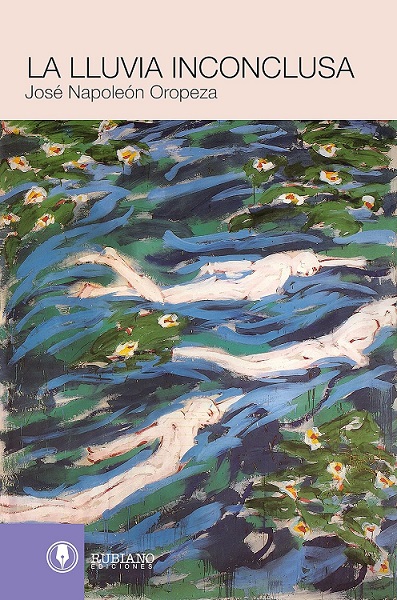

Mientras avanzaran en la escritura de los fragmentos a ser imbricados dentro de la novela concebida por Antoné bajo el título de La lluvia inconclusa, él mismo iría almacenando los correos que ambos habían empezado a intercambiarse al día siguiente de haberse conocido. De allí extraerían las ideas e imágenes forjadoras de un pozo imaginario, en un intento por preservar la memoria de una amistad fundamentada en el amor y la devoción por la creación literaria. Pero, también, en la necesidad de pasar juntos prolongados momentos, caminando en un parque, a orillas de un río, al pie de una montaña, o en un cuarto donde se desbordaría la pasión que sentía el uno por el otro: el deseo de ir más allá de la comunión a través de cartas y correos electrónicos. Tal vez con esas cartas uno de los dos tan solo buscase el aplazamiento de un futuro encuentro, una unión definitiva, tras la cual no hubiese necesidad de escribir, ni de recibir correos, sino de fundir un alma con la otra.