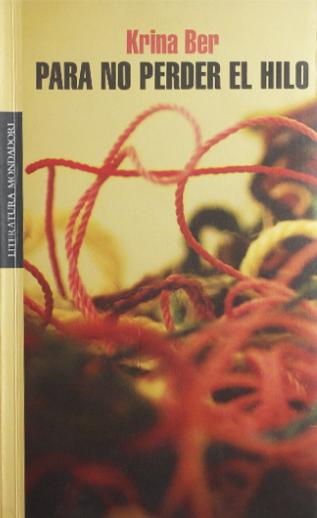

El suéter

En aquellos tiempos estaba de moda regalar a amigos y novios bufandas y suéteres tejidos por nosotras mismas. Llevábamos nuestras labores a todas partes, hasta al cine, sin hablar del liceo donde tejíamos en los recreos sentadas sobre los pupitres y, durante las clases, con las manos escondidas debajo de ellos. Tejer tranquiliza la mente, dicen. Puede ser una ocupación terapéutica. También puede ser una pasión. Lo fue para mí cuando estaba trabajando en aquel suéter confeccionado con la lana más cara que había, gruesa y suave, color gris azulado matizado de verde como los ojos de aquel muchacho a quien iba a regalarlo. Se llamaba Uri.

Mi amiga Sigal, la que sabía tejer mejor que yo, y, en general, sabía más que yo de todas las cosas de la vida, no me había enseñado tan solo el punto de espiga y de arroz doble que mejoraban la textura del tejido; también me mostró cómo incorporar en él un hechizo amoroso para el destinatario de la labor. Siempre sentí algo mágico en el proceso con el que el hilo, un simple hilo de lana, sale de un ovillo y se transforma en una bufanda o un suéter: objeto que tiene forma, textura y sentido, surgido desde la nada por el mero efecto de enlace y continuidades. Pero la magia de Sigal iba más lejos. Se trataba de un punto secreto que había que anudar cada siete hileras al principio o al final de aquellas (donde quedaría oculto cerca de la costura), mientras se recitaba las palabras rituales con los ojos cerrados, invocando la imagen del amado para asegurar la eficacia del encantamiento. Un juego estupendo para las tardes de chismorreo, risas y confidencias entre dos buenas amigas.

El punto mágico se lo había enseñado a Sigal la vieja judía armenia que leía el futuro en la borra del café, en una de esas casas destartaladas que aún pervivían en la calle al borde del mar; y ambas lo practicábamos en nuestras deliciosas tardes de hacer las tareas y tejer, en parte creyendo en él y en parte pretendiendo que creíamos, para no estropear el hechizo. El resultado era infalible, aseguraba Sigal que ya lo había experimentado con sus dos empates previos al que se proponía conquistar al tejer su nuevo suéter, mientras recitaba cada siete hileras las palabras del hechizo:

bruja, soy bruja

hilo y aguja

y mi punto encantado

te mantiene amarrado

No eran exactamente ésas las palabras pero tenían la misma simpleza y la misma tonada de una copla infantil. Tal vez sea el momento para aclarar que las palabras eran en hebreo y que estábamos en Israel, en la inimaginable lejanía de los años sesenta. Pero esa precisión no es relevante ya que esa historia podría pasar en cualquier tiempo y lugar donde dos adolescentes tejen, canturrean, recitan encantamientos y se desternillan de risa. Yo le seguía el juego a Sigal. Sospechaba que la cosa le había funcionado porque nunca estuvo realmente enamorada de ninguno de esos novios y no conocía la paralizante vulnerabilidad que me causaba Uri con la sola mirada de sus ojos grises cuando se posaban en mí. La atraían los chicos guapos y superiores —seres simples lanzados hacia el éxito social como una flecha—, los que eran objeto de deseo de todas pero salían solo con aquellas que poseían los mismos atributos y, por ende, realzaban su propia popularidad. Uri no entraba en esa categoría: era más bien huraño, sin vocación de liderazgo, no formaba parte de ninguna organización juvenil y rehuía las fiestas. Hablaba poco, su mirada no transmitía seguridad en sí mismo sino una suerte de reflexiva ternura, y algunas veces lo habíamos pillado leyendo libros durante el recreo en un rincón apartado del patio. En realidad me fijé en él porque lo había pillado también mirándome como nunca nadie lo había hecho, y de pronto todas esas debilidades que lo desviaban del perfil de un novio ideal se volvieron tesoros ocultos. A mis dieciséis años, lo que sentía significaba estar enamorada aunque no sé si de verdad amaba a ese chico: me enloquecía la capacidad romántica que adivinaba en él, mi conmoción se debía al dulce veneno del reflejo. Contaba las hileras del tejido de siete en siete, cerraba los ojos y anudaba el punto encantado repitiendo bruja, soy bruja, hilo y aguja, pidiendo el único deseo de existir en los ojos y en la mente de alguien que yo presentía capaz, más que nadie en mi entorno juvenil, de sentir una verdadera pasión y saber expresarla. Enamórate de mí, Uri, susurraba, presintiendo lo maravilloso que sería eso. Y luego encontraba la mirada cómplice de Sigal y ambas nos echábamos a reír como un par de posesas.

El hechizo no falló: el día en que Uri se puso por primera vez el suéter que tejí para él me invitó al cine. No recuerdo qué película vimos, o en realidad, no vimos, ya que no dejamos de mirarnos a los ojos que brillaban en la oscuridad de la sala. A mitad de la función tomó mi mano y no la soltó más hasta que nos separamos en la entrada de mi edificio. La noche siguiente me pidió el empate y le dije que sí. Nos besamos en un banco del parque cercano y fue la primera vez cuando la boca de un chico parecía cumplir las promesas de todos los besos que se daban —generalmente al final— de las novelas y de las películas, ya que todas mis experiencias previas a esa habían sido un desastre. Solo a Sigal le había revelado mi temor a ser frígida, mi falta de respuesta y hasta el asco que me causaban esos alientos y salivas ajenas, esas lenguas-moluscos que pujaban por entrar a mi boca. Ya llegará tu príncipe encantado, me prometía, gentil, condescendiente conmigo, ella, que aún era virgen pero estaba a kilómetros delante de mí en el camino de las experiencias sexuales.

Y mi príncipe llegó. Salíamos cada día después de las clases, nos besábamos en otros bancos y en otros parques, hablábamos sin cesar de nuestras circunstancias, de los estudios, de libros y películas, de la vida, de la muerte y del amor, y todos los temas venían a encallar tarde o temprano en el milagro que era el nuestro. Fue mi primer amante —con lo que de un salto dejé atrás a Sigal con toda su cautelosa experiencia— y no tengo duda de que en esa época estaba enamorado de mí. Y, sin embargo, al recordarlo no tengo la impresión de haberlo conocido realmente; era como si su verdadero ser permaneciera a resguardo de mí y de todos. Nunca encontré nada en esas profundidades inasibles que dejaba presentir su mirada. Tal vez no había nada que buscar, pero Uri tenía la peligrosa cualidad de permanecer esquivo y dejar que lo inventaras.

Pasó el mes de enero, y luego febrero. Nos envolvían las lluvias del invierno y mi novio no se quitaba el suéter. Y mi punto encantado / te mantiene amarrado, canturreaba Sigal, mientras que yo, arropada en los brazos color gris azulado y textura arroz doble sonreía, segura de que el ridículo juego del tejido encantado nunca me había hecho falta. Uri y yo éramos tan compatibles, tan dados a enamorarnos y tan hechizados por nosotros mismos que no podía ser de otra manera.

No obstante, todo ese embrujo se deshizo como un tejido de lana cuando se separan sus hilos. Vino el asueto de Pesaj. Él era hijo de divorciados y su madre, que vivía en Estados Unidos, aprovechó para enviarle un pasaje para Filadelfia. Lo retuvo a su lado durante la larga huelga de profesores y maestros de secundaria que arrancó después, dejando a los alumnos colgados en el limbo en que casi perdimos el año. A finales de mayo se reanudaron las clases pero Uri no volvió: su madre estaba enferma y tuvo que quedarse con ella. Luego vinieron las vacaciones de verano. Yo lo extrañaba de lejos, mientras las semanas se convertían en meses y sus cartas, al igual que las mías, se hacían escasas en una progresiva resignación a lo inevitable. Nuestra separación fue suave como la mirada de Uri que parecía acariciar las heridas en su reflexiva ternura.

Tampoco volvió al inicio del nuevo año escolar, o eso fue lo que creí. Y lo seguiría creyendo, olvidándome poco a poco de él, si en la siguiente primavera no me hubiera topado con esa chica durante una excursión al Sur en la que participaban varios liceos. Era una flamante pelirroja que estudiaba en la secundaria Aliance, y no sé si era hermosa, pero ciertamente especial: había algo en la extrema fragilidad de su silueta en contraste con el volumen de su larga cabellera ensortijada que atraía las miradas como un imán. Y algo más atrajo la mía: hacía frío al anochecer en la cuenca del Mar Muerto, y Liora —aún no sabía que se llamaba así— llevaba un suéter color gris azulado que resaltaba el tono rojizo de sus rizos. Sus manos se perdían en las mangas, porque era un suéter demasiado grande para ella, un suéter de hombre, igual al que yo había tejido el año anterior para Uri.

No: no era un suéter igual. Era ese suéter.

Hasta ese momento nuestra lenta ruptura, nunca confirmada oficialmente, me había dejado la melancólica felicidad de haber vivido aquel romance mezclada con residuos del dolor, siempre pospuesto por los retos de lo cotidiano, y hasta un soterrado alivio de sentirme libre para seguir experimentando, ya que —sin importar cuánto lo hubiese querido— la idea de quedarme para siempre con el primer amor no cabía en mi visión de la vida. Pero ver el suéter fue recibir una cuchillada directa al corazón que me despertó a la realidad de un indecible sufrimiento. Azuzada por las dentelladas de los celos, seguí disimuladamente a la pelirroja hasta los predios donde acampaban los alumnos de Aliance. Y allí estaba mi novio —¿debería decir exnovio?— dedicado a armar una fogata. Se frotaba las manos por culpa del frío y la chica se las cubrió con las suyas dentro de las mangas de mi suéter y se las llevó a la boca para calentarlas con su aliento. Vi como él apartó el cabello rojizo de su rostro y la besó. Vi —o más bien pude imaginarme— cómo la miraba, mientras las escenas del año anterior me asaltaban como una manada de lobos.

Detenida a prudente distancia espié un rato a la pareja y seguí esa vez a Uri cuando se alejó de los demás en busca de más ramas para la fogata. Mis gestos habían adquirido la sinuosidad de una serpiente, de modo que solo reparó en mí cuando le corté el camino. Me reconoció antes de que me quitara la capucha.

—Hola, Edna.

No parecía sorprendido.

—Así que no estás en Estados Unidos —dije—. Volviste. Estás estudiando en Aliance.

—Ya lo ves.

—No sabía nada. Ni siquiera me avisaste.

Tras un corto silencio, contestó:

—¿Qué te puedo decir?

La respuesta universal de los cobardes cuando no queda ninguna forma de justificar lo injustificable, ninguna mentira posible. No estaba avergonzado, solo me miraba de esa manera suya y, lo que antes había para mí en esos ojos grises matizados de azul, ahora no estaba en ellos. Podía conformarme —ya me había conformado, de hecho— con la ausencia de Uri mientras medio planeta nos separara, pero tenerlo enfrente mirándome tan calmado y razonable era demasiado doloroso. Era insoportable. Las lágrimas se agolparon con gusto a sal en mi garganta y la enormidad de todo lo que podría y debería decirle me sofocó de modo tal, que solo pude pronunciar el reproche más irrelevante:

—Le diste mi suéter a otra.

Sonrió:

—Se llama Liora. Se lo presté porque hace frío. ¿Quién esperaba que hiciera frío al borde del Mar Muerto?

—No debiste hacerlo, Uri. No puedes dar mi suéter a nadie. Era un regalo de amor.

Me siguió mirando con esa ternura dedicada al universo entero pero ya no a mí, y callaba como lo recordaba callar, como si cavilara en decirme o no la verdad. Resolvió que sí:

—Lo recuerdo. Era un regalo de amor, lo sé muy bien. Por eso se lo di a Liora. Ahora la amo a ella.

Giré sobre mis talones y hui. Me aniquiló la brutal franqueza de sus palabras, la total seguridad con la que afirmaba sin muestras de culpa su derecho de amar o dejar de amar a quien le diera la real gana, la falta de cualquier lealtad moral con los sentimientos vividos y profesados antes de los actuales. Pero más que nada me afectó lo que dijo del suéter, mi regalo de amor: por eso se lo di a ella. Era diabólico cómo en pocas palabras separó el amor de mi persona pero no del objeto que le regalé, como si reconociese su poder de transmitirlo.

Por eso se lo di a ella. Por eso. Por eso.

Sería largo de contar cómo busqué a Sigal y le reporté lo sucedido, cómo le pregunté si la vieja de la casa al borde del mar le había enseñado otro hechizo; sería largo de contar cómo se burló de mí pero me prestó la tijera que siempre llevaba en su bolsa de labor, porque Sigal no dejó de tejer siquiera durante esos tres días de excursión. No existía otro hechizo, solo tocaba deshacer el primero, que me tenía atrapada aunque ya no a él: por eso ella había recuperado hacía poco uno de sus suéteres de uno de sus exnovios y lo convirtió de nuevo en ovillos de lana.

Tampoco quiero describir la noche que pasamos al borde del Mar Muerto, y cómo atravesé la extensión de sombras entre los troncos deformes de los olivos hasta el campamento de Aliance donde figuras temblorosas asaban papas, hablaban y se reían en el aire perturbado por la fogata, y me mezclé con ellos al abrigo de mi capucha, forzando los ojos en el humo hasta ubicar la llamativa cabellera de Liora apoyada sobre el hombro de Uri; ni cómo llegué a acercarme a ellos cuando del fuego ya solo quedaban las ascuas y los últimos excursionistas habían dejado de cuchichear en sus sacos de dormir. Estábamos en el sitio más bajo del planeta: el aire tenía peso, la mera oscuridad pesaba en su engañoso silencio que nunca es tal en la naturaleza, pero allí la naturaleza se reducía a la tierra seca bajo mis pies y a la terquedad torcida de los olivos. Yo sudaba aunque no hacía calor; el sudor era pura sal en mi boca y ardía en los ojos. El dolor de los celos también ardía; y también tenía peso. Sabía que él no se despertaría: conocía su sueño. Ella podía ser un problema. Dormía de espaldas, el brazo izquierdo doblado bajo la nuca, y tan solo la débil luz de las estrellas destacaba sus largas pestañas, la delicadeza de los párpados cerrados y del fino cuello echado hacia atrás. Sentí el vértigo de las sombras mientras me inclinaba sobre ella con la tijera en la mano. Pero tal es el poder de cierta belleza que mi odio se deshizo en el deseo de su fragilidad, de ser como ella, de ser ella…, en el incomprensible deseo de protegerla. No la odiaba; lo odiaba a él. Deseaba que se muriera. Necesitaba deshacer el hechizo, quitarle el poder que tenía sobre mí, sobre nosotras dos.

Mi suéter era tan grande y holgado sobre el esbelto cuerpo de Liora que no tuve problema en introducir la punta de la tijera debajo de la manga cerca de la costura, empeñada en cortar de un solo tajo (el coraje no me dio para más) el mayor número de hileras posible y dos, tres o cuatro de mis puntos encantados, para destruirlos.

Nadie despertó, nadie me vio, nadie supo lo que hice.

No recuerdo casi nada de la empinada subida del día siguiente camino a Ein Guedi, solo el pánico y los gritos al ocurrir el accidente: un alumno de Aliance cayó al barranco que tenía más de treinta metros en ese preciso lugar.

Su novia pelirroja, en un estado de shock, repetía con los labios blancos que había sido culpa suya, porque él le estaba ayudando a ella cuando resbaló… que le estaba ayudando a desenganchar el suéter. Todavía lo llevaba amarrado alrededor de la cintura, gris azulado y roto, y arrugadas líneas de lana lo unían a la manga que colgaba, descosida por el tirón sobre los hilos sueltos que el viento había desprendido del tejido y enredado en un cactus entre las rocas, apenas un paso o dos más allá del sendero.

Y eso es lo que queda en mis pesadillas. No es ella —ya ni siquiera él— sino el suéter deshecho, y el pequeño árbol endeble que ciertamente no era un olivo, y esa cicatriz fresca que llora un líquido vegetal en el sitio donde había estado la rama de la que se agarró Uri para liberar unos hilos de lana, atrapados entre las espinas.

Pequeños encargos

La extraterrestre que habita en mí se manifiesta más por las mañanas. Especialmente cuando tengo que salir de la casa, por ejemplo: para ir de compras. Tiene que ser ella, no yo, la que se pierde por los caminos de sobra conocidos y se queda pegada ante semáforos descompuestos, ella es la que casi choca al estacionar y, al salir de su coche recorre el trozo de la acera que la separa de la ferretería con pasitos inseguros, vulnerable cual tortuga privada de su caparazón.

Nadie ha visto tornillos como los que ella busca. Pruebe en Torquemarca, le dicen, a dos cuadras de aquí, debería encontrar ese tipo de cosas en Torquemarca. Pero qué va. Tal vez en el Comercial Zelig detrás de la segunda esquina… Y por qué la mandaron aquí, nosotros vendemos piezas para máquinas, nada de tornillos. Pruebe en el Zelig, a una cuadra, y si no, busque la ferretería industrial Caurora, es muy fácil, ¿tiene carro? Okey. Entonces suba usted por la Rómulo Gallegos, luego baje por el Marqués, voltee a la derecha en Don Regalón y allí mismito está, detrás de la cauchera, ojo que desde la calle casi no se ve.

Cau—ro—ra. Se lo deletrean a la extra—terrestre. Mala señal.

Las circunstancias imponen volver al carro pasando primero por el tal Zelig. Aferrada a la cartera que aprieto bajo el brazo, camino descascarada, transparente, atenta a no desgajarme por el roce con el gentío que emerge en oleadas de las dos bocas de la estación Los Cortijos y pulula en la calle apiñándose frente a los quioscos, botando envolturas de chucherías y vasitos de plástico en la cuneta y en los pipotes y a los pies de los árboles que se suceden en la acera. A la izquierda panaderías, pollo en brasa, un banco dos bancos Marimbo Viajes—y—Turismo celulares salón—de—belleza oferta—uñas—corte—y—secado. Electrodomésticos. Dos por uno. Todo a nueve mil nueve—nueve—nueve. Camino en la cuerda floja entre la insignificancia del momento con sus rebajas y remates y la soberbia de existir: vamos, alguien se da cuenta de cuántos seres tuvieron que unirse con quién se unieron y parir a quién parieron para que yo exista y vaya a la ferretería, —y aquí voy, hacia el Zelig— cuántas casualidades y barbaridades del destino, cuánto empeño en sobrevivir a las epidemias, las guerras y las hambrunas para que esa gente y yo coincidamos en esta calle —y para qué. Caminan y caminan, apurados para llegar a alguna parte con esa chispa divina que en ellos crepita, tiembla, languidece, pero sólo los extraterrestres somos conscientes de esas cosas (menos mal, ya divisé el letrero del Zelig en la esquina), ay, y los otros, los otros dónde van, qué hacen después, en otra parte —procesan informes, venden, vociferan, secuestran, aman, ven la novela del cuatro — y qué importa, en fin, si tan sólo me atraviesan y desaparecen: viejos, niños, muchachas de cintura esbelta y dulces labios gruesos, un hombre, dos hombres, blancos, marrones, vivos e incomprensibles bajo el sol como las palabras que emergen y se hunden en el bullicio general, y que ella cayó completita, y que vaya usted donde Juan y que no joda y que mi hermana dijo, palabras—peces que saltan pluc pluc entre voces y coches y me salpican, salpican, hasta que por fin alcanzo la esquina, el Zelig, aquí voy, llegué —uff, alivio: en la sombra de la tienda el volumen baja drásticamente, apenas traquetea el ventilador en el techo y un hombre con bigotito criollo grita por el celular para que todos nos enteremos de que él habla inglés y necesita un invoice for this amount I told you..

Estamos renovando el stock, explica el de la braga azul con la marca «Stanley» impresa en el pecho a un consumidor quien se está llevando tres hojas de papel de lija y se va satisfecho a la caja: es obvio que consiguió lo que quería. No va a ser así de fácil conmigo aunque traigo una muestra exacta de lo que busco, prueba fehaciente de que mi pedido es legítimo y cuerdo, hago mi cola, melancólica, rumiando de antemano la derrota que se acerca inevitable (¿por qué siempre me mandan a comprar cosas imposibles de conseguir?) y efectivamente, llega, mientras el del bigote grita tapándose el oído izquierdo you can fax it, no problem, pero aquí yes tenemos un problem: esos tornillos Stanley nunca los había visto, —y cómo hubiese podido con los escasos años que tiene y aún menos que lleva en ese empleo — imagínense, un tornillo que se enrosca dentro de otro tornillo, macho y hembra con dos cabezas igualitas, objeto utilitario dotado de finura, clase, acero inoxidable y hasta poesía erótica. Qué va, señora. Tal vez antes había tornillos así (¿antes de qué? — callo), lo examina y al menos admite: bicho, qué ingenioso (diseño—callo— se llama di—se—ño). Qué pena que ya no se consiguen. ¿Cuántos necesita? ¿Ocho? ¿En acero inoxidable? Tssss… Imagínese. Pero tengo un modelo standart, sin esa parte rara donde se enrosca, no es lo mismo, claro, pero por lo menos es del mismo diámetro ¿ve? Créame, con dos arandelas se llega al mismo largo, y si le serruche lo que le sobra por el otro lado de la tuerca, le garantizo que se verá igualito al suyo. Fíjese qué coincidencia: esta segueta modelo económico está justamente en oferta, casi regalada, dice, y una fuerza cósmica me empuja a comprar su porquería de tornillos y su serruchito inservible y si ya estamos aquí, señores, por qué no un estante para el baño en alambre plastificado y una caja de herramientas que también están en oferta. Ay. Por qué siempre me pasa eso a mí. Ofertas. Ay, no, no debo rendirme, no debo desviarme ni un milímetro de mi propósito porque se disolverá el peso de mi identidad terrestre y quedaré prendida en las aspas del ventilador en el techo de Zelig con la caja, el estante y la segueta, y la gente abajo gritando, llamando a los bomberos — no, gracias— y me aferro a mi tornillo, el propio, el único, como ese griego que dijo dadme un tornillo de apoyo y yo también moveré el mundo, yo, la despistada, yo, la que nunca consigo nada, ¡ja! Mi reino por un tornillo como dijo otro griego, corrección: era un celta, corrección: mi reino por ocho tornillos tipo macho—y—hembra con cabezas iguales ¿oyó? ocho tornillos que necesitamos para prensar tres laminas de madera encolada que forman las patas de una silla que sacó el domingo un aprendiz de carpintero en Mariche porque se lo encargó su patrón a quien le pidió el favor su amigo Felipe porque se lo pidió mi marido Fernando para ayudar a nuestro hijo Alan quien tuvo la idea de un taburete que se la obligó a parir un profesor demasiado exigente en su Instituto de Diseño, un verdadero sádico, y, fíjese bien, en este particular momento de conjunción astral Felipe no le puede negar ese favor a mi marido — ¿o quiere que se lo diga en inglés?

Imagínese.

Hago la otra cola para pagar mi nueva caja de herramientas, dos docenas de tornillos tipo standart, tuercas y arandelas y la segueta que se dobla con tan sólo mirarla — quién sabrá si hay una mejor solución— y abandono la tienda con la cabeza alta y la dignidad salvada: me resistí al estante de baño. La extra—terrestre y su tornillo extraterrestre recuperan su carro intacto, señores —ni chocado ni bloqueado ni se lo llevó la grúa — allí mismo donde lo dejaron frente a la primera ferretería, y junto con el carro la tibieza del caparazón, — al fin mi caparazón, el refugio y la música relajante, pero también, ay, los peligros intrínsecos de andar en coche: camiones enormes como unas montañas, interminables autobuses, motorizados que saltan a la derecha y a la izquierda en ráfagas de humo y fragor. La vía termina sin avisar, diablos, por qué no pueden poner un letrero que diga»Calle Ciega», o la ciega seré yo como siempre, pero será el último error del día, me lo juro y me concentro, no dejo que mi mente divague, me concentro como si fuera el último camino en el mundo y, aleluya, llego a la Rómulo Gallegos, el Marqués, Don Regalón y derechito a la cauchera como un paquete de Federal Express. Desde luego la Cau—ro—ra está cerrada porque el medio día llegó justo antes que yo— otro medio día perdido en encargos fallidos como hacer valer las garantías de HP o de Xerox o buscar, siempre buscar: sémola para un cuscús, naranjas California, polvo de curry con olor a curry, libros publicados en algún año que no sea éste, repuestos para mi Renault, plomeros, carpinteros, artesanos desaparecidos, productos barridos de la faz de la tierra por el avance incontenible de una que otra versión de la Historia, como esos tornillos de otros tiempos cuyo último testigo sobrevivió entre nuestros cachivaches.

Esta misión terminó. Exit. Volver a la Caurora más tarde seria pura pérdida de tiempo —créanme, yo sé de eso. Soy experta en perder el tiempo, sacerdotisa del tiempo perdido — basta con que piense en hacer algo y el tiempo se me pone rebelde, se encabrita, se desliza como un pescado, se arruga, se encoge y se escurre de entre mis dedos derechito a la papelera. Ahora mismo, debería estar haciendo otras cosas en vez de agitar mis antenitas verdes espantando a los transeúntes, miles de cosas útiles y urgentes, sin hablar de que podría terminar algún texto de los muchos que también se me escapan y giran en el vacío chocando contra las realidades inasibles —pues al final, señores, las únicas asibles son una miseria, pura miseria de fragmentos tan irrefutables como veintidós mil quinientos que costó aquello, o acidez estomacal—tornillo o tortícolis—tornillo o que—se—me—rompió—la—media, todas esas guebonadas que escribo en vez de escribir en serio: eructos de borrachera, vaso de leche y palabras